以前所讲的仁、智、圣,与及性与天道,都是归结于一个中国哲学的中心问题——「性」的规定问题,这问题可谓历史悠久,自孔子以前一直下贯至宋明以后。综观中国正宗儒家对于性的规定,大体可分两路:

1.《中庸》、《易传》所代表的一路,中心在「天命之谓性」一语。

2.孟子所代表的一路,中心思想为「仁义内在」,即心说性。

孟子坚主仁义内在于人心,可谓「即心见性」,即就心来说性。心就是具有仁、义、礼、智四端的心。这一思路可称为「道德的进路」(moral approach)。《中庸》、《易传》代表的一路不从仁义内在的道德心讲,而是从天命、天道的下贯讲。这一思路的开始已与孟子的不同,但是它的终结可与孟子一路的终结相会合。它可以称为「宇宙论的进路」(cosmological approach)。这一讲先说明这一路。

「天命」,表面上可有两种讲法。第一种讲法认为天命等于「天定如此」。这样,「天命之谓性」表示性是定然的、无条件的(unconditional)、先天的、固有的(intrinsic, innate)。总之,它只直接就人说明了性的先天性,完全不管性的后面有没有来源。这种说法显然不能尽「天命之谓性」一语的全蕴,亦不合古人说此语的涵义。如要尽其全蕴,必须不止说性的定然,而要作进一步的理解,从性的来源着眼。如此,对「天命」一词当有深一层的讲法,即第二种讲法。

在这第二种讲法里,首先要问一个问题:「天命」,在上的天是怎样的命法?一、是人格神意义的天,命给人以如此这般之性。这好像皇帝下一道命令给你,你就有了这命令所定的职分了。这种命是宗教式的命法。人也可以常简单地如此说。二、是「天命流行」之命,并不是天拿一个东西给你,而是「生物不测」的天以其创造之真几流到你那里便是命到你那里,命到你那里便就是你之性,此是宇宙论式的命法。在儒家这两种命法常相通,而总是归结于第二种。

以前解释《中庸》后半段的时候,已说明《中庸》如何由「诚」将天命、天道转化为形上的实体,转为创造原理或生化原理。此形上的实体怎样落于不同的个体而形成不同个体的性呢?这是一个必然产生而且必须解决的关键性的问题。从此问题的产生已可知对「天命」的第一种讲法,「天定如此」的讲法是不彻底的。彻底的讲法必须上通天的创化原理或生化原理。天命纯是一条生化之流。这由「维天之命,於穆不已」,即可看到。因此,宋儒有「天命流行」的老话。流行不息的天命流到个体 X 的时候,便形成 X 之性,。流到 Y 的时候,便成为 Y 之性。「於穆不已」的天命永远流行,永远在生化创造。而真实的创造之几流到我的生命,便形成我的性。从此可见「性」之宇宙论的根源。就个体说,每一个虽然不同于其他,然而,一切个体的性来自天的创造真几,这是同一的。此性不是个体所具有的个别的性,而是同源于天的创造之流的创造真几、生命真几之性。因此它是具普遍性(universality)的。自然科学所论的性绝不是这种普遍性的,而是由生物本能、生理欲望、心理情绪诸方面所观察的脾性、个性、或者是「类(class)不同」之性。如说人与犬马不同类,则人类的性不同于犬马类的性。总之,自然科学所谈的性,是从自然生命所表现的特征描述简括而成的。自然生命的种种特征极为多姿多采。它包括脾气、气质、倾向、身体生理结构等,这些都是孪生子所不能尽同的,孔子与孟子之间亦不同。《中庸》「天命之谓性」全非科学知识上「类不同」之性,亦非定义之性。只是从生命看出创造的真几,从创造的真几了解人的性,了解人的真实生命。从创造真几着眼,不能说是「虚玄」。因为我们大可认为生命之具创造真几,确为一件事实。然则,应该从哪里了解生命的创造性呢?

首先,人的确可以掌握自己的生命,从而创造自己的命运与人格。其次,从反面说:人还可随时放弃或撤消自己的生命。人生下来,什么都不是,为圣为贤,为豪为杰,皆由自己努力做去,即是凭自己去创造;人又能放弃自己的生命,最显然的例子,就是人能自杀。自杀虽不好,但确能表示人能提起来,驾临于他的自然生命以上,而由自己操纵之。他能肯定之,亦能否定之。这表示人能掌握形而下的生命,使它获得美好之进展,亦可使它毁灭。但是动物却不能够自动撤消它自己的生命,便是因为动物没有创造性。西方人所言的意志自由(freedom of will)或者自由意志(free will),正相当于中国人所言的创造性。不过中国人简单地只说「性」一字,字面上不能看清其涵义。其实这「性」的意义一旦落实,其特征或具体涵义首先是可由西人所言的自由意志去了解的。因此,自由意志也可说成生化的原理,或者创造的真几。人能撤消自己的生命,足以表示人确有自由意志(自由意志为一道德观念)。中国儒家从天命天道说性,即首先看到宇宙背后是一「天命流行」之体,是一创造之大生命,故即以此创造之真几为性,而谓「天命之谓性」也。

上述对「天命之谓性」的解说,可以切合《中庸》的原意。然而万物既然均由宇宙的生化大流所创造,有生命的一草一木以至无生命的一瓦一石,可否亦如人一样,以天命为性呢?人与万物既然均由生化原理所创造,我们在此可以说人与万物是同一本体的。由此可了解「人物同体」一语。然而「同体」是一层意思,而由同体说到「性」,则又是一层意思。衡之以「天命之谓性」一语,似乎既同体,即涵着同以所同之体为性。因为天命流行,不只是流到(命到)人,亦流到物。但是从性方面讲,又有所谓「人禽之辨」一问题的出现。这辨是辨在何处呢?人可以吸收创造本体到自己的生命中作为自己的性,但是禽兽(「禽」之义可不只是禽兽,而广至一切动物)却不能摄取天地的创造本体而为其自己之性。这就是问题的关键所在。如果动物真能进展至能作这样的吸收,那么牠们虽在生物科学的分类里,其形体结构虽不同于人,它们之间亦各自不同,然而它们亦可以创造之体为其自己之性。它们同样是可珍贵的,同样能创造其自己之命运。可是今日在事实上,只有人类能够作如此的吸收,那么应该怎样了解人以外的生物与无生物的「性」呢?更彻底的问题应是:人以外的万物,可否具有性呢?

我们可以这样回答:人性有双重意义(double meaning)。上层的人性指创造之真几,下层的人性指「类不同」的性。正宗儒家如孔孟《中庸》均不从「类不同」的性立论,只有告子、荀子、王充等所代表的另一路才可涵有此义。人以外的物体只有「类不同」的性。如从动物看,最令人注意的本能。克就本能说,人远不如动物。然而本能并不珍贵,它是盲目的、机械的(mechanical),不能主宰掌握其自己的生命,即无自由意志。如从无生命的物体而言,瓦石之性,在物理学上言之,仅为一堕性(inertia),为一物理上的概念(physical concept)。本能与堕性均代表「物质之结构」(material structure),可称为「结构之性」。禽兽、草本、瓦石均无创造性之性,换句话说,它们的性不如人之有双重意义,而只有下层的意义。可见「天地万物人为贵」。人如堕落而丧失创造性之性,在正宗儒家眼中,是与禽兽无异;另一方面,假如人以外的任一物突变而能吸收宇宙的创造性为性,那么它亦甚可贵。

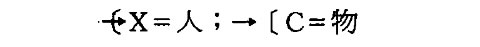

「与禽兽无异」是一个价值判断。只是说他丧失了他的创造真几之性,他的道德意义价值之性。此时他只有结构之性,而结构之性亦即是「类不同」之性,他仍然与草本瓦石各为不同类。故「与禽兽无异」是一价值判断,这表示说,与禽兽瓦石同为物质结构之堕性。而仍各有「类不同」之性,则只表示其物质结构以及随此结构而来之事实特征有不同而已。故「类不同」之性,是事实命题,而创造真几之性则是价值意义之性。人有此双重意义之性,而动物及其他则只有一层意义之性。试看下图:

矢头表示创造真几之性,括弧表示结构之性,类不同之性。在人处,天命流行之体能内在于括弧内,直贯下来,而为其自己之创造真几之性。同时亦复有括弧所表示之类不同之性。而在物处,则天命流行之体不能内在于括弧内,不能直贯于其个体之内而为其自己之创造真几之性,故只剩下括弧所表示的结构之性,类不同之性。然则,人物同体,在物处,体只是外在地为其体,不能吸收此体复为其自己之性。而在人处,则既外在地为其体,复内在地为其体,故复能吸收此体以为其自己之性。正宗儒家都是从矢头处说性,不是从括弧处说性。故其所说之性皆非结构之性,「类不同」之性。而人禽之辨是价值不同,不是「类不同」之不同。

从矢头处说性,则性虽就个体立名,然就其根源处之为「体」言,则是普遍的(妙万物而为言),亦是一而非多,是同而非异。个体虽多为异,然此性却不因其多而为多,因其异而为异。它只是一,只是同。「月印万川」,实只有一个月亮,并无万个月亮。因此,此性既非结构之性,类不同之性,当然亦非定义中之性。定义中之性,是一个知识概念,而此性却是一个价值概念。从此性说人禽之辨,见人之所以为人的「本质」,此「本质」是价值意义的本质,并不是定义中的性之为本质。此本质是矢头所表示的实现之理(创造真几)之为本质,而不是括弧所表示的结构之理(实然的知识概念之理)之为本质。

结构之性,类不同之性,可否也讲出一个宇宙论的根源?当然可以,此就是阴阳五行之气化。天命流行,乾道变化,不离阴阳五行,可也不就是阴阳五行。如果只从阴阳五行之气化来说结构之性,则结构之性似乎也可以说是「天命之谓性」。《庄子•知北游》篇所谓「性命非汝有,是天地之委顺也」,似乎就是只从天地气化来说委顺之性,这也似乎就是「天命之谓性」了。然而在儒家,根据天命、天道下贯而为性,这一老传统,而说的「天命之为性」,却不是只就气化委下来而说的「性」。这个性当然是偏重「道」方面说的,偏重「天命流行之体」、创造真几方面说的。此是道边事、神边事,不是气边事。此是道之一、神之一,而不是气之多。此决不可误会。我们可以说,从气化提起来,而说寂感真几、说天命流行、说天命流行而为性,那便是《中庸》所谓「天命之谓性」了。至于顺气化沉下来而说「天地之委形,天地之委和,天地之委顺」(《庄子•知北游》),那当该是结构之性,类不同之性,它是自然生命的了。「天命之谓性」,决不可从这一面说。因为这只是「气命」,并不是「天命」。气命之性即是气的结聚之性。告子「生之谓性」,也当该是这种气的结聚之性。后来王充所谓「用气为性,性成命定」(《论衡•无形篇》),便完全讲的是这「气命」之性了。但是「天命」之性,无论如何,却总是道边事(故曰「率性之谓道」),总是一种超越意义之性,价值意义之性。《易经•乾•彖》:「乾道变化,各正性命。」也就是贞定这种性。《易•系辞传》:「一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。」也就是成的这种性。《易•说卦传》:「穷理尽性以至于命。」也是尽的这种性。《大戴礼记》:「分于道谓之命,形于一谓之性」(〈本命篇〉)。这尤其显然是「天命之谓性」之最佳的另一种表示。凡这些语句,皆与「维天之命,於穆不已」,「民受天地之中以生,所谓命也」,为同一思理中的语句,皆表示「天、天命、天道下贯而为性」这一老传统。这一老传统中的「性」皆不可说成材质主义的气命之性。此即是儒家从天道处说下来的「道德理想主义」之色彩。这色彩决不可随便抹掉。儒家的尊严以及其所以为正宗处,完全靠这一传统中的「客观性原则」来提挈、来纲维。当然孔孟别开生面,由仁智圣及性善开出「主观性原则」,其价值尤大,它可以定住那老传统中的纲维于不坠,不至坠落而为「气命」。如果没有一种真实的道德生命与超越感,那坠落是很容易有的。这也好像如果没有耶稣,那上帝也是很容易坠落的。上帝的光辉是放不出来的。